DXハイスクールや地域・企業・大学等との連携活動を報告します!

2025/11/11(火)、13(木) ~「パワー半導体について」北海道科学大学 齋藤教授に出前授業を行っていただきました~

機械科3年A組とB組の生徒を対象に、北海道科学大学工学部機械工学科齋藤繁教授に「パワー半導体」について出前授業を行っていただきました。

パワー半導体は、電力の効率的な制御・変換を可能にする重要な電子部品であり、自動車や再生可能エネルギー、家電製品、産業機器等、私たちの生活やインフラを支える幅広い分野で活用されています。

今回の出前授業では、パワー半導体が果たす役割やその社会的意義について、講義とグループワークを通じて理解を深めました。

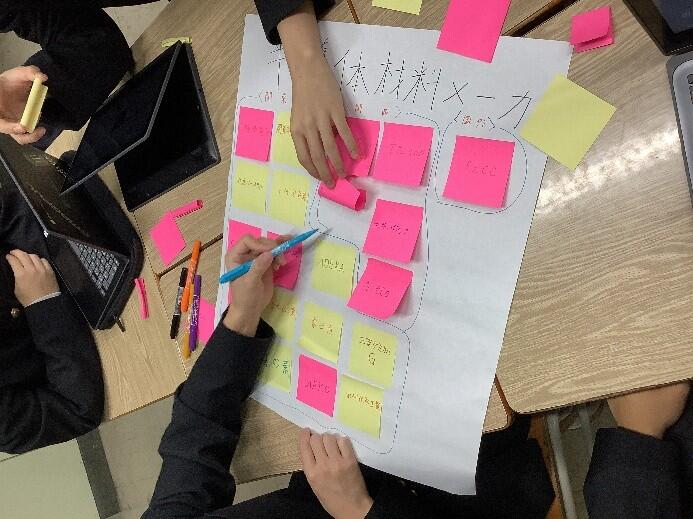

グループワークでは、

・「パワー半導体の具体的な用途とその重要性」

・「日本国内の主要な半導体関連メーカーとその技術力」

の2つをテーマに、調べ学習やディスカッションを通じて理解を深めました。

参加した生徒からは、「パワー半導体が多くの分野で活用されていることを再認識できた」、「グループワークが楽しく、学びが深まった」といった前向きな意見が多く出ました。

パワー半導体について説明する齋藤繁教授 グループワークの様子①

グループワークの様子② グループワークの様子③

2025/11/11(火)~セルフ・ブランディングプログラム 室工大 山中教授より講義をいただきました~

2学年がセルフ・ブランディングプログラム講演会で、室蘭工業大学 教授 山中 真也様より 「 Be ambitious!! 」を演題に御講演いただきました。

室蘭工業大学の講義・研究内容の紹介や、将来社会で活躍するための心構えについて、クイズや動画を交え、生徒と対話しながら御講演をすすめていただきました。今回は本校がDXハイスクールに取組んでいるので、半導体に関わる内容についても講演をいただきました。

生徒達は “山中先生のお話がかなり聞きやすく時間の流れがとても早く感じました。聞いていて思ったことは、物事をどの様に考えるかが大切だと思いました。面白いなと思ったのは、タコの画像から何を想像するのかで粉を想像する間の過程の話も興味深かったです。今回の講演会を、これからの学校生活に取り入れて卒業まで過ごしていきます。” ”自分の将来について改めて考える大切さを実感しました。日々の仕事や学業に追われる中で、自分の強みや目標を見失いがちですが、キャリアを自ら設計することで、より主体的に行動できるようになると感じました。自分の価値観や興味を整理することで、将来の方向性が少し明確になり、今何をすべきかが見えてきました。自分を見つめ直し、納得のいくキャリアを築いていきたいです。” ”自分の強みや将来の方向性を客観的に見つめ直すことができた。これまで技術力の向上ばかりに意識が向いていたが、社会で自分の価値をどう伝えるかという視点の重要性に気づいた。自己分析やプレゼン演習を通じて、自分の得意分野を言語化する力が身につき、就職活動や将来のキャリア設計にも役立つと感じた。他の参加者との意見交換を通じて、多様な考え方や目標に触れ、自分の視野を広げる良い機会となった。今後は、この経験を生かして、技術と人間性の両面から信頼されるエンジニアを目指していきたい。” と話していました。

2025/10/24(金)~「建設DX」BIMとVR学びました~日本工学院北海道専門学校様から講義をいただきました。

建築科2年生が、日本工学院北海道専門学校様の御協力で、BIMとVRについての講義と体験をしました。

BIMとは「Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)」の略です。コンピューター上に建物の3次元デジタルモデルを作成し、設計から施工、維持管理まで一連のプロセスで情報を一元管理する仕組みを勉強しました。VRの体験では日本工学院北海道専門学校の生徒が設計したバーチャルの住宅に入って、高さや広さ、奥行、仕上材料等の住空間を体感することができました。

BIMやVRは、建築業界の課題を解決するために今後さらに重要になると言われています。人手不足や技術継承の困難さがある中、BIMで設計・施工・保守を3Dで統合的に管理し、VRで仮想空間を共有することで、設計の効率化、関係者間の認識のズレ防止、合意形成の迅速化が可能になります。これにより、生産性向上や質の向上、さらには将来のDX推進にもつながると期待されています。

生徒は、”最新の建設DXに触れることができて勉強になった” ”普段の授業ではできないリアルな体験ができてよかった” ”BIMは部屋を置くだけで簡単に3Dの図面にすることができたり、詳細図を描くことができる便利なものだと思った” と話していました。

2025/10/21(火) セルフ・ブランデ ィングプログラム~エステイビジネスアシスト 木田様より御講演 いただきました~

1学年がセルフ・ブランディングプログラム~変革期の「自動車業界」と「トヨタ」の取組み~をエステイビジネスアシスト 木田様より御講演いただきました。

最先端の自動車関連技術、環境関連技術、SDGsを含めて、100年に一度の変革期の自動車業界について、社会に出てから役立つ、高校時代に身につけておいた方が良い事等について御講演をいただきました。また、本校はDXハイスクールに採択されていることもあり、半導体の種類や用途についても詳しく説明をいただきました。

生徒達は ”千歳に半導体の工場ができたことにとても興味があったので何を作っているかなど細かいことまで知れてとても良かったです。” ”今回の講話で半導体、DXなど工業系の仕事についての理解が深まりとても勉強になったのでこれからの生活でも活かしていきたいと思いました。社会で活躍するため内容がでとても勉強になり、進路の際に役立てようと思いました。” ”今回の説明を受けて、半導体のことや自動車の歴史、今後の自動車産業がどうなるのか等を教えてもらい、自動車に興味を持ったし、半導体の意味を前まで理解できてなかったのが今回説明してもらったおかげで分かりました。そして、この説明してもらったことを活かして就職活動に活かしていきたいと思っています。” と話していました。

2025/10/20(月)~建設DX現場見学会に行ってきました~

1年土木科の生徒が札幌市様、JR北海道様の御協力で建設DX現場見学会に参加しました。

今回の現場は、白川浄水場改修事業(新沈砂池と第4浄水棟の新設工事)、屯田・茨戸通道路新設工事、北海道新幹線整備

事業(第1上降場、桁架設工事)を見学しました。

本校会議室で工事概要説明をいただき、その後見学へ行きました。白川浄水場改修現場では、ライフラインである、上水道の施設の新設工事、屯田・茨戸通道路新設工事現場も生活に直結する道路、札幌駅構内の新幹線整備にかかわる工事では鉄道を見学し、どちらの現場でも、最新技術(AR,、VR、GNSS・3Dレーザースキャナー、ドローン)の見学と体験をすることが出来、建設DXについて理解を深めることが出来ました。

また、本校卒業生から現場の説明はもちろんのこと、意見交換も行いました。意見交換会では、社会人としての働くイメージをつかむことや、建設業界等・企業・各職種への理解を深めることができました。

生徒達は ”先輩から色々と話を聞くことが出来て建設業への理解が深まり、働いてみたいと思いました。” “今しか見ることの出来ない新幹線工事を見学できて良かったです。早く完成してほしいと思いました。” と話していました。

2025/10/14(火)~半導体が支える積雪寒冷地における道路維持管理の研究について~を室工大浅田准教授より御講演いただきました。

1年土木科が先端技術講義 「半導体が支える積雪寒冷地における道路維持管理の研究について」を室蘭工業大学 准教授 浅田 拓海様より御講演いただきました。

はじめに、 建築分野における、ICT・AIの進展についてや最先端技術に関する研究紹介をいただき、その後、本校駐車場において、アクションカメラで路上を撮影し、撮影した画像をAI用いて解析を行いました。

最後にまとめと、IoT・ICT 技術により、データを有効活用し、地域・都市の課題解決についての説明や、“土木工学=市民工学であるので、何のために土木の勉強をするのか、働くのかと、生徒達の新しい感性・広い視点・行動力に期待”と土木を学ぶ生徒達を勇気付けるお言葉もいただきました。

生徒達は、”私が今日学んだことは、デジタルツインです。デジタルツインとは、実空間のデータ化のことで、他にも2D計算や3D計算、情報化施工についても学べて、インフラの老朽化の点検・予防についても学べました。今日はありがとうございました。” ”半導体技術が積雪寒冷地の道路維持管理に果たす役割は非常に重要だと感じました。積雪や凍結による事故防止や迅速な除雪作業の効率化に半導体センサーや制御システムが活用されることで、安全性が大幅に向上することが理解できました。さらに、リアルタイムでの道路状況監視や予測が可能となり、限られた資源を効果的に使える点も魅力的です。この研究は、厳しい環境下でも安心して通行できる社会インフラの維持に貢献するとともに、技術革新の実用的な応用例として非常に意義深いと感じました。” ”半導体が自分たちの生活の中でどれだけ役に立っているのかを初めて知りました。将来はこうした技術をもっと知って、自分も誰かの役に立てるような仕事をしたいと思いました。” と話していました。

2025/10/08(水)~技術士を知ろう!~公益社団法人日本技術士会北海道本部社会活動委員会技術者のミライ研究委員会様から講演いただきました

2年土木科の生徒が、公益社団法人日本技術士会北海道本部社会活動委員会技術者のミライ研究委員会より、「技術士を知ろう!」をテーマに講演をいただきました。

本校OBを含む5名の技術士の方より、現場の実体験やインフラDXや建設DX等の最新の技術などについて講義をいただき、生徒達は資格を取得することで変わる仕事内容や待遇のこと、就職する業会や職種について理解を深め、今後の学習意欲の向上と共に職業観の育成を図ることができました。

生徒達は ”技術士を目指したい” “資格取得が今後の人生に大きく影響することがわかりました。” “建設業はやりがいのある職種であると、理解を深めることができた。” “技術士について、深く理解することが出来ました。” “建設業に就職して、技術士になり、自分の技術で地域に貢献したいと思いました。” “今後の自分の将来について考える良い機会になりました。” と話していました。

2025/10/06(月)~「建設DX」現場見学会行きました。~「無人化施工」見学しました。

1年土木科の生徒が北海土木工業株式会社様、(株)砂子組様の御協力で北村遊水池、北村大富支線1分派用水路下流工区工事、お茶の水排水路北浜橋下流工区工事を見学しました。

北村遊水池の現場では、石狩川(北村周辺)が洪水時に想定される浸水面積は62,000haが予想されています。その内、51,000haが水田と畑です。北村遊水池の完成により、その被害が軽減され、我が国屈指の穀倉地帯である石狩川流域の米の生産を守ります。また、大規模な工事現場であるため、無人化施工を実施しています。遠隔操縦型のバックホウを活用し、自動化、遠隔化に係る技術の開発・導入により、安全性及び施工の効率性の両面の向上を目指しています。

北村大富支線1分派用水路下流工区工事、お茶の水排水路北浜橋下流工区工事の現場では、現場所長より工事の目的や概要について詳しい説明をいただき、農業土木工事の果たす役割などについて、理解を深めることができました。こちらの現場でも、ICTの活用について詳しく説明をいただきました。

今回の現場見学と体験により、生徒達はインフラDX、建設DXを御理解することが出来ました。

生徒達は “建設現場で、これほど情報科が進んでいることにびっくりしました。” ”土木には農業土木の分野もあることを詳しく知ることができた。” ”建設業への理解が深まり、就職してみたくなりました。” と話していました。

2025/09/26~第1回テクノロジー人材育成フォーラム(T2DF)開催しました。~

第1回テクノロジー人材育成フォーラム(T2DF)を開催しました。 T2DFでは、有識者等からの意見や助言を求める場として設置し、関係企業や高等教育機関、地方公共団体等を構成員に、オープンな議論の成果を教育課程に反映させることなどを目指します。

本校より事業説明を行い、委員からは、ドローンやマイコンなど共通するテーマを通じて教員間の連携を一層深める大切さや、各種見学会では見つけ、それを解決するプロジェクトに発展させるような主体的な学びを求める意見をいただきました。

このあとの意見交換では、半導体業界で足りない人材として生産技術、設備技術、専門家などが挙がり、工業高校卒業生のキャリアパスとして段階的なステップを踏む重要性を指摘する意見や技術・スキルだけではなく、社会人としての基本的な資質や仕事に対する意欲、チャレンジ精神などを求める意見をいただきました。

2025/09/25(木) サクラマスの産卵場所作ってます。9月27日午前7:55~NHKで放映されます。

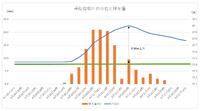

札幌工業高校土木科では、琴似発寒川の環境と治水を大きなテーマとして、「課題研究」に取り組んでいます。今年度は「サクラマスの産卵場所を増やす」ことを1つの課題に設定しました。

都市河川の琴似発寒川は、護岸や床止めなど、人の暮らしの安全のため、さまざまな整備が行われました。その結果、ところによっては川底の砂利が流されたあと、上流から供給されず、サクラマスの産卵適地は限られています。そこで、サクラマスの生態、河川環境、治水等を探究し、「自分たちでサクラマスのための産卵場所を作る」こととなりました。

5月30日琴似発寒川へ行き、河川環境調査や測量等を実施しました。

その後、学校にて今後の日程や産卵場所の作製方法等を調査研究しました。調査の集計やデータの活用、課題解決に向けてAIやデータサイエンスを活用しました。

6月20日、産卵場所を作るために必要な木材を本校学校林へ取りに行きました。通常は処分される間伐材の有効利用を考えました。また、植樹もしてきました。

6月27日、設計・計画した、内容が実現可能か予備実験を琴似発寒川で行いました。

8月29日、6月27日の予備実験を基に改良を進め、産卵場所を施工しました。

生徒達は、砂利を溜まっているところから運び出し、砂利がなくなって岩盤が出てしまっているところに運び込みました。学校林の間伐材を有効利用し砂利が流出しずらい工法としました。

当日は、琴似発寒川の管理者である空知総合振興局札幌建設管理部、札幌市豊平川さけ科学館、北海道技術コンサルタントの方々に御協力をいただきました。

また、NHKの取材も入っており、9月5日18:00~と9月27日7:55~放映の予定です。あとは、サクラマスが来て、産卵してくれることを願います。今後は期間をおいて、今回実施内容の検証を進めます。