2024年11月の記事一覧

2024/11/25(月)~土木研究会がコンクリート甲子園で全国大会行きます。ラジオも出ました。~「企業との連携」

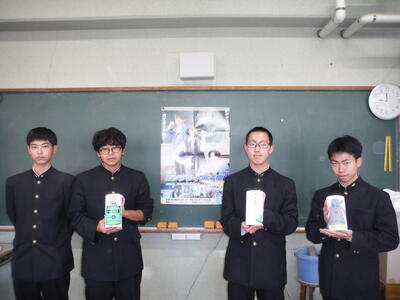

2024年9月28日(土)に実施された、第17回コンクリート甲子園(予選)において、出場校45校中、上位10校に入り本戦出場となりました。12月7日(土)に、香川県生コンクリート工業組合技術試験センターで開催される本戦に、土木研究同好会の4名(土木科3年3名、2年1名)が参加します。

コンクリート甲子園とは、身近な建設材料であるコンクリートを知ってもらうことを目的に、実際のコンクリートに触れ、自ら作業を行うことで基礎知識を身に付け、本大会に参加することにより、参加生徒相互の交流を深めるとともに他校の工夫や発表等を聴き、幅広い考え方を身に付ける大会です。実際の競技内容は、強度部門、デザイン部門、プレゼンテーション部門の3部門で競う内容となっています。※大会要項はこちらです。

参加する生徒達は、”昨年は総合2位だったため、今年こそは優勝したい” と話しています。

また、全国大会出場への生徒の意気込みが、MBSラジオ「大山慎介のみんなの北海道2100」で放送されました。

大会出場に際して、技術指導等を北海道生コンクリート工業組合様・北海道太平洋生コン株式会社様に多大なるお力添えを賜りましたこと、感謝申し上げます。

2024/11/22(金)~サクラマスが産卵できる環境をつくりたい‼~の検証を行いました「企業とのコラボレーションチャレンジ」

先日NHKで放映された、3年土木科の生徒が取り組んでいる、「サクラマスが産卵できる環境をつくりたい‼」の検証について、いつも御協力いただいている北海道技術コンサルタントの技術士の方から御指導いただきました。

4月の課題設定からの取組を振り返り、今年度の活動について、評価や検証をすすめました。今回御指導いただいた内容を踏まえて、来月実施する成果発表会で報告していきます。

2024/11/18(月)~「北の専門高校ONE-TEAMプロジェクト」産学連携シンポジウムで発表しました~

マイスター・ハイスクール普及促進事業である、「北の専門高校ONE-TEAMプロジェクト」産学連携シンポジウムで、本校土木科生徒が発表しました。

このシンポジュームの目的は、北の専門高校ONE-TEAMプロジェクトにおける取組が、専門高校と産業界のサステナブルな連携に資するよう、事業の内容や連携の意義等について情報を共有するものです。

はじめに、「産業界と連携した学びで私が得たもの」いうテーマで、プレゼンテーションを行い、その後、専門高校生3名と企業や経済団体の4名、計7名でテーマを「専門高校と産業界のサステナブルな連携の在り方について」パネルディスカッションを行いました。

本校生徒は、”なんとなく高校を選んだが、札工土木科入学後、数多くの産業界との連携した学びにより、色々な経験や考え方を身につけることができ、卒業後はさらに向上させるため室工大へ進学し、高度専門キャリアを目指し、地域産業を支える人材になり、地元に貢献できる様になりたいと”発表していました。

2024/11/14(木)~セルフ・ブランディングプログラム 室工大 山中教授より講義をいただきました~「高大連携」

2年生がセルフ・ブランディングプログラム講演会で、室蘭工業大学 教授 山中 真也様より 「 Be ambitious!! 」を演題に御講演いただきました。

室蘭工業大学の講義・研究内容の紹介や、将来社会で活躍するための心構えについて、クイズや動画を交え、生徒と対話しながら御講演をすすめていただきました。

生徒達は “大学の先生が来てくださった講義は、とても刺激的でした。具体的な事例を交えた説明により、理論が実践にどう結びつくかを理解できました。また、対話形式が多く設けられ、疑問に丁寧に答えていただけたことで、学びが深まりました。先生の熱意が伝わり、私たちのモチベーションも高まりました。今後の学びに生かしていきたいと思います。貴重な機会をいただき、感謝しています。” ”セルフブランディングの授業を受けて常識にとらわれない、いろいろな角度で考える力が必要なことがわかりました。チャレンジして行くのも大事だけどチャレンジするのを支えることの重要性もわかりました。” ”すごく勉強になりました。今までは常識的に考えていたので、これから少し常識から外れた考え方をしてもいいのかなと思いました。今回の話を聞いて、大学に行きたいという気持ちが大きくなりました。” と話していました。

2024/11/11(月) ~先端技術講義 室工大浅田准教授より御講演いただきました~「大学との連携」

1年土木科が先端技術講義 「建設システムにおけるICTの進展と積雪寒冷地における最先端の研究について」を室蘭工業大学 准教授 浅田 拓海様より御講演いただきました。

測量は実空間をデータ化し土木の必要不可欠かつ基本業務であり、SDGsにもつながることや、IoT・ICT 技術により、データを有効活用し、地域・都市の課題解決について説明をいただきました。また、“土木工学=市民工学であるので、何のために土木の勉強をするのか、働くのかと、生徒達の新しい感性・広い視点・行動力に期待”と土木を学ぶ生徒達を勇気付けるお言葉もいただきました。

生徒達は “測量のことや土木を詳しく知れることができました。デジタル化が進んでるのは知っていましたが、思ってた以上に進んでいて、驚きました。改めて土木について興味がわきました。” ”北海道が持つ特有なものが課題となることがあるが、ドローンを活用して空から撮影したり、AI機能がついたカメラを搭載して路面の舗装の状態を見たり、自動運転で除雪をしたりなど、一つ一つの課題を解決していき社会のインフラを守っていたり、3次元のデータを活用して災害のシュミュレーションしたりなど土木と言うのは社会のインフラを支えているものだと改めて思いました。” ”土木は「市民工学」でインフラの整備を主に行う仕事だと理解が深まった。実習や授業で行っている測量は土木でしか学べないことだとわかった。ほかにも授業で学んだ内容が出できたので日頃の授業も大切にしていきたいと思った。” と話していました。

2024/11/07~もっちー広場活用プロジェクトの今年度の評価・改善について~「地域・企業・技術士会とのコラボレーションチャレンジ」

地域・企業・技術士会とのコラボレーションチャレンジである、「もっちー広場活用プロジェクト」で、今年度の評価や改善をすすめました。

当日はいつも御指導いただいている、公益社団法人日本技術士会 北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会から3名の技術士の方に来校いただき、指導助言をいただきました。

工事にかかわることはもちろんのこと、卒業後の就職や進学にかかわる内容についても、お答えいただきました。

生徒達は “ 実際に計画から施工まで、実際の工事の流れを体験できてよかった。卒業後就職してから、今回の経験を役立てて行きたい。” ”自分たちの計画したことが、実際にかたちとなって感動した。” ”イベント時に自分たちが作った多目的遊具を利用しているの見て、活動して良かったと思いました。” ”実際の工事にかかわる技術が身についた” と話していました。