地域・企業・大学・他校種・各機関等との連携による活動

2025/02/05(火)~セルフ・ブランディングプログラム 日本航空学園 埜口様より御講演いただきました~

2学年が、セルフ・ブランディングプログラムで、「空を知る」を演題に学校法人日本航空学園理事長補佐 埜口 裕之様より御講演をいただきました。

変革期の航空業界の取組について説明をいただき、航空産業を支える幅広い業種や、求められる人材像など、学科の枠にとらわれることなく自己のキャリアアップについて考えを深めることが出来ました。

生徒達は “とてもわかりやすい講習でした。講師の説明が丁寧で、専門的な内容もスムーズに理解できました。実例や図を使った解説が多く、実践的な知識が身についたと感じます。質問にも的確に答えていただき、大変有意義な時間でした。” ”去年飛行機に乗ったが航空で働いてる立場を考えたことがなく、飛行機で道外に行くことは航空で働いてる方々が安全面などを考えて動いているのだと、とても理解できた。次乗る時にはもっと働いてる人のことを考えたい。” ”すごく面白くて、これまであまり関心がなかった航空業界だったが今回のことを通して関心を持ち積極的に聞くことができた。” ”今回のセルフブランディングで航空関係の企業に携わる人達の重要性や普段自分たちが見ることのないところで、自分たちの安全のために日々頑張っているということがわかりました。これを参考に就職活動の視野をもっと広げようと思いました。” と話していました。

2024/12/7(火)~先端技術講義 室工大 風間教授より御講演いただきました~「室工大との連携」

2年機械科が先端技術講義 演題 「ものをつくる」とは?・「機械工学」とは? を室蘭工業大学 教授 風間 俊治 様より御講演いただきました。

私たちの身のまわりには多くの機械が動いています。これらを作るために必要な設計の技術や部品の知識や、その導入部や基礎的な内容の理解を深めることが出来ました。

生徒達は “ものづくりに関して、とても理解が深まりました。カッターの誕生秘話など、貴重な話を聞けたので、とても面白かったです。” ”いつも実習でやっているものづくりは、将来にとてもつながっていることが改めてわかりました。” ”ものを作ることを自分はただ言われたものを作るだけが仕事に必要なことだと思っていました。今回の講義を聞いて、ものを作ることは新しいものを生み出す可能性があり、新しいものを生み出す力を持っているのだと思いました。” と話していました。

2024/12/16(月)~第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育受講しました~「北海道建設業協会との連携」

土木科1年生が、一般財団法人 北海道建設業協会様の御協力で第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育を受講しました。

第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育とは、酸素欠乏症の危険がある建設業や製造業などで、安全・衛生的に作業をおこない、事故を予防するための知識を身につけるためで、工事現場等での労働災害を発生させないためにとても大切な講習です。

講義終了後、建設業にかかわる説明もいただき、生徒達は、酸素欠乏に係わる知識はもちろんのこと、今後の進路についても理解を深めることができました。

受講を終了した生徒は、後日修了証が交付される予定です。

2024/12/16(月)~先端技術講義 室工大 山田准教授より御講演いただきました~「大学との連携」

1年建築科が先端技術講義 演題「建築をデザインする」を室蘭工業大学 准教授 山田 深 様から御講演いただきました。

「建築をデザインする」こととは、実に広くて深く、そして楽しいものです。講義では、建築家がどのようなことを考え、実際に設計・デザインを行っているのかを、現代の建築作品の実例を示しながら紹介いただき、「建築をデザインする」こととはどういうことなのかを深く理解することができました。

生徒達は “とても興味深い話で、時間が足りないくらい面白い話でした。もっと理解が深まるために少しでも知識をつけられるよう勉強しようと思いました。建築というのは、こんなに面白いものなのだと感じさせられました。” ”とても楽しかった。ここまで詳しく建築のことを聞けるのがなかったから、さらに興味が深まった。室蘭からわざわざ来てくださり、ありがとうございます!また機会があればお会いしてお話を聞きたいです!” ”プリッカー賞など初めて聞いた言葉があってとても興味深い話でした。街の外観などについて今までは特に考えることがなかったので、これからは建築デザインについて考えるときに今回学んだことも取り入れて行きたいと思います。” と話していました。

2024/12/12(木)~先端技術講義 札幌生コンクリート協同組合様から御講演いただきました~ 「企業・各種団体との連携」

1年土木科の生徒が先端技術講義で札幌生コンクリート協同組合 技術委員長 神本様から御講演をいただきました。

「生コン」は建設を通じて人々の暮らしを支えています。今回の講演では、生コンの基礎・基本から品質管理を中心に説明をいただきました。また、生コン等の製造時に、環境や社会に与える影響について、SDGsやカーボンニュートラルについても説明をいただき、コンクリートは、”街のため、そして、人のために”役立っているとお話しをいただきました。

生徒達は ”コンクリートは人の命を守っているということを改めて学びました” ”注文された強度などの条件をきちんと満たすコンクリートを作ることがとても重要であると学びました” ”土木工事においてコンクリートの重要性を知ったので、しっかりと勉強をしておきたいと思った” と話していました。

2024/12/11(水) ~先端技術講義 「半導体材料を用いたクリーン発電」 室工大 関根教授より御講演いただきました~ 「大学との連携」

2年電気科が先端技術講義 「半導体材料を用いたクリーン発電」を室蘭工業大学 教授 関根ちひろ様より御講演いただきました。

特殊な材料を用いることで、熱を電気に直接変換することができます。このような材料は熱電材料と呼ばれ、この材料を用いた発電(熱電発電)は二酸化炭素を排出しない、無騒音,超小型化可能等の多くの利点があります。講義では熱電材料の作成方法やその性質、熱電発電の仕組みを分かりやすく解説いただきました。熱電発電は、クリーンで安全・安心な発電方法であり、工場や自動車などからの排熱を電力に変換できるなど、21 世紀のエネルギー・環境問題を考える上でもきわめて重要な技術を学びました。

生徒達は “今回の出前授業で自分の知らない発電方法があると知りました。この発電方法でこの地球の環境を守れると思うとすごく関心が深まりました。” ”環境にやさしい発電に興味が湧きました!ありがとうございました!” ”普段体験できないことを体験できて良い経験になりました。ありがとうございました。” “実験やスライドを使った解説がすごく分かりやすく、理解が深まりました。今回学んだ内容を今後にもいかして行きたいです。ありがとうございました。” と話していました。

2024/11/25(月)~土木研究会がコンクリート甲子園で全国大会行きます。ラジオも出ました。~「企業との連携」

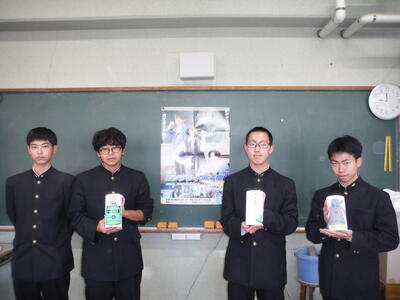

2024年9月28日(土)に実施された、第17回コンクリート甲子園(予選)において、出場校45校中、上位10校に入り本戦出場となりました。12月7日(土)に、香川県生コンクリート工業組合技術試験センターで開催される本戦に、土木研究同好会の4名(土木科3年3名、2年1名)が参加します。

コンクリート甲子園とは、身近な建設材料であるコンクリートを知ってもらうことを目的に、実際のコンクリートに触れ、自ら作業を行うことで基礎知識を身に付け、本大会に参加することにより、参加生徒相互の交流を深めるとともに他校の工夫や発表等を聴き、幅広い考え方を身に付ける大会です。実際の競技内容は、強度部門、デザイン部門、プレゼンテーション部門の3部門で競う内容となっています。※大会要項はこちらです。

参加する生徒達は、”昨年は総合2位だったため、今年こそは優勝したい” と話しています。

また、全国大会出場への生徒の意気込みが、MBSラジオ「大山慎介のみんなの北海道2100」で放送されました。

大会出場に際して、技術指導等を北海道生コンクリート工業組合様・北海道太平洋生コン株式会社様に多大なるお力添えを賜りましたこと、感謝申し上げます。

2024/11/22(金)~サクラマスが産卵できる環境をつくりたい‼~の検証を行いました「企業とのコラボレーションチャレンジ」

先日NHKで放映された、3年土木科の生徒が取り組んでいる、「サクラマスが産卵できる環境をつくりたい‼」の検証について、いつも御協力いただいている北海道技術コンサルタントの技術士の方から御指導いただきました。

4月の課題設定からの取組を振り返り、今年度の活動について、評価や検証をすすめました。今回御指導いただいた内容を踏まえて、来月実施する成果発表会で報告していきます。

2024/11/18(月)~「北の専門高校ONE-TEAMプロジェクト」産学連携シンポジウムで発表しました~

マイスター・ハイスクール普及促進事業である、「北の専門高校ONE-TEAMプロジェクト」産学連携シンポジウムで、本校土木科生徒が発表しました。

このシンポジュームの目的は、北の専門高校ONE-TEAMプロジェクトにおける取組が、専門高校と産業界のサステナブルな連携に資するよう、事業の内容や連携の意義等について情報を共有するものです。

はじめに、「産業界と連携した学びで私が得たもの」いうテーマで、プレゼンテーションを行い、その後、専門高校生3名と企業や経済団体の4名、計7名でテーマを「専門高校と産業界のサステナブルな連携の在り方について」パネルディスカッションを行いました。

本校生徒は、”なんとなく高校を選んだが、札工土木科入学後、数多くの産業界との連携した学びにより、色々な経験や考え方を身につけることができ、卒業後はさらに向上させるため室工大へ進学し、高度専門キャリアを目指し、地域産業を支える人材になり、地元に貢献できる様になりたいと”発表していました。

2024/11/14(木)~セルフ・ブランディングプログラム 室工大 山中教授より講義をいただきました~「高大連携」

2年生がセルフ・ブランディングプログラム講演会で、室蘭工業大学 教授 山中 真也様より 「 Be ambitious!! 」を演題に御講演いただきました。

室蘭工業大学の講義・研究内容の紹介や、将来社会で活躍するための心構えについて、クイズや動画を交え、生徒と対話しながら御講演をすすめていただきました。

生徒達は “大学の先生が来てくださった講義は、とても刺激的でした。具体的な事例を交えた説明により、理論が実践にどう結びつくかを理解できました。また、対話形式が多く設けられ、疑問に丁寧に答えていただけたことで、学びが深まりました。先生の熱意が伝わり、私たちのモチベーションも高まりました。今後の学びに生かしていきたいと思います。貴重な機会をいただき、感謝しています。” ”セルフブランディングの授業を受けて常識にとらわれない、いろいろな角度で考える力が必要なことがわかりました。チャレンジして行くのも大事だけどチャレンジするのを支えることの重要性もわかりました。” ”すごく勉強になりました。今までは常識的に考えていたので、これから少し常識から外れた考え方をしてもいいのかなと思いました。今回の話を聞いて、大学に行きたいという気持ちが大きくなりました。” と話していました。

2024/11/11(月) ~先端技術講義 室工大浅田准教授より御講演いただきました~「大学との連携」

1年土木科が先端技術講義 「建設システムにおけるICTの進展と積雪寒冷地における最先端の研究について」を室蘭工業大学 准教授 浅田 拓海様より御講演いただきました。

測量は実空間をデータ化し土木の必要不可欠かつ基本業務であり、SDGsにもつながることや、IoT・ICT 技術により、データを有効活用し、地域・都市の課題解決について説明をいただきました。また、“土木工学=市民工学であるので、何のために土木の勉強をするのか、働くのかと、生徒達の新しい感性・広い視点・行動力に期待”と土木を学ぶ生徒達を勇気付けるお言葉もいただきました。

生徒達は “測量のことや土木を詳しく知れることができました。デジタル化が進んでるのは知っていましたが、思ってた以上に進んでいて、驚きました。改めて土木について興味がわきました。” ”北海道が持つ特有なものが課題となることがあるが、ドローンを活用して空から撮影したり、AI機能がついたカメラを搭載して路面の舗装の状態を見たり、自動運転で除雪をしたりなど、一つ一つの課題を解決していき社会のインフラを守っていたり、3次元のデータを活用して災害のシュミュレーションしたりなど土木と言うのは社会のインフラを支えているものだと改めて思いました。” ”土木は「市民工学」でインフラの整備を主に行う仕事だと理解が深まった。実習や授業で行っている測量は土木でしか学べないことだとわかった。ほかにも授業で学んだ内容が出できたので日頃の授業も大切にしていきたいと思った。” と話していました。

2024/11/07~もっちー広場活用プロジェクトの今年度の評価・改善について~「地域・企業・技術士会とのコラボレーションチャレンジ」

地域・企業・技術士会とのコラボレーションチャレンジである、「もっちー広場活用プロジェクト」で、今年度の評価や改善をすすめました。

当日はいつも御指導いただいている、公益社団法人日本技術士会 北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会から3名の技術士の方に来校いただき、指導助言をいただきました。

工事にかかわることはもちろんのこと、卒業後の就職や進学にかかわる内容についても、お答えいただきました。

生徒達は “ 実際に計画から施工まで、実際の工事の流れを体験できてよかった。卒業後就職してから、今回の経験を役立てて行きたい。” ”自分たちの計画したことが、実際にかたちとなって感動した。” ”イベント時に自分たちが作った多目的遊具を利用しているの見て、活動して良かったと思いました。” ”実際の工事にかかわる技術が身についた” と話していました。

2024/10/25(金)~サクラマス産卵してました~ 「札幌建設管理部、札幌市豊平川さけ科学館、北海道技術コンサルタントとの連携」

9月6日の掲載内容の続きですが、本日は製作したサクラマスの産卵床の確認にいきました。

近くから見ることは誰でも出来ますが、実際に石をよけて、卵を確認することは一般的には出来ません。そこで、札幌市豊平川サケ科学館に御協力をいただき、産卵後の卵の調査をしていただきました。

結果は、生徒達が工事した石の下から、発眼率も生育状況も大変良い卵がたくさん発見されました。

河川の人工的に作られた帯工(急な勾配を緩くし水の流れを弱め河床の安定を図るため、河床に落差を設ける横断工作物)の上流側に増水等にも対応出来る産卵床の製作と検証が出来たことは大きな成果と言えます。今後も製作方法等を研究し報告していきたいと思います。

本日もたくさんの方々(札幌建設管理部、札幌市豊平川さけ科学館、北海道技術コンサルタント)に御協力をいただき検証をすすめることが出来ました。

生徒達は ”自分達が作った場所にサクラマスが実際に産卵して、その卵が順調に育っていることに感動しました。4月からは、土木関係の会社に就職するので、資源環境を考えた技術者にないたいです。” ”一度は増水で流されてなくなってしまい、どうすれば良いかなやみましたが、増水にも対応出来る石の組方等を探究して成功させることがことが出来ました。色々と教えていただいた、北海道技術コンサルタントの技術士の方に感謝いたします。」と話していました。

また、今回の様子が、10月29日(火)午後6:40-「ほっとニュース道央いぶりDAYひだか」で放送されますので是非ごらん下さい。

2024/10/23(水) セルフ・ブランデ ィングプログラム~エステイビジネスアシスト 木田様より御講演 いただきました~ 「企業との連携」

1学年がセルフ・ブランディングプログラム~変革期の「自動車業界」と「トヨタ」の取組み~をエステイビジネスアシスト 木田様より御講演いただきました。

最先端の自動車関連技術、環境関連技術、SDGsを含めて、100年に一度の変革期の自動車業界について、社会に出てから役立つ、高校時代に身につけておいた方が良い事等について御講演をいただきました。

生徒達は ”最後の方に言っていた、これから大事にしたほうが良い3つのことは、ほんとに大事だと感じました。これからも、この3つを心がけて行きたいです。また、それ以外のことでもしっかりとして、様々な人から信頼を得るような人柄になっていきたいです。” ”自動車産業の現状を知ることができました。自動車の燃料が変わっていたり、少しの変化で環境や日常に変化があることを知り、排気ガスなどの対策なども良く知れました。私は、自動車の排気ガスがなくなれば良いとずっと思っていましたが、製作の段階から廃棄までの全てに二酸化炭素の排出が有ることを知りました。環境にも対策している点がすごいと改めて感じました。私はどの仕事につきたいかをしっかりと考え、自分の将来についてしっかりと考えられる事もできました。” ”最先端の車の色々な技術を知り、電気自動車や水素自動車ハイブリッド車など色々な車を知れました。トヨタの最先端の技術に感動しました。良い人になれるように否定をせず肯定をしたり、まず、相手がなぜそう思ったのかを聞くなど、まずは肯定をすることを心がけようと思いました。” と話していました。

2024/10/21(月)~現場見学行きました~ 「各機関との連携」

1年土木科の生徒が札幌市様、JR北海道様の御協力で現場見学会に参加しました。今回の現場は①白川浄水場改修事業(新沈砂池と第4浄水棟の新設工事)、②下水道(拡充管)新設工事、③北海道新幹線整備事業(第1上降場、桁架設工事)を見学しました。

本校会議室で工事概要説明をいただき、その後見学へ行きました。①の現場は、ライフラインである、上水道の施設の新設工事、②の現場も生活に直結する下水道の施設でした。工事で活用している、測量機器(GNSS・3Dレーザースキャナー、ドローン)の体験もすることが出来ました。

③の現場では札幌駅構内の新幹線整備にかかわる工事を見学しました。普段、立ち入ることが出来ない場所で、今しか見学することの出来ない場所でした。

また、どちらの現場も、本校卒業生から現場の説明はもちろんのこと、意見交換も行いました。意見交換会では、社会人としての働くイメージをつかむことや、建設業界等・企業・各職種への理解を深めることができました。

生徒達は “入ることの出来ない場所を見学することが出来て感動しました。” ”先輩から色々と話を聞くことが出来て建設業への理解が深まり、働いてみたいと思いました。” “今しか見ることの出来ない新幹線工事を見学できて良かったです。完成したら新幹線に乗って通りたいです。”と話していました。

2024/10/17(木)~「もっちー広場活用プロジェクト」北側の園路と階段を施工しました~ 「地域・企業・技術士会とのコラボレーションチャレンジ」

地域・企業・技術士会とのコラボレーションチャレンジである、「もっちー広場活用プロジェクト」で、今年度は園路とと多目的遊具の整備を進めています。今日はもっちー広場の入口がなく、不便だった北側の整備と多目的遊具の設置場所を新設しました。

当日は技術士の方や本校卒業の熟練技術者様より、御指導をいただきながら施工を進めました。

工事範囲が広いためバックフォー等の建設機械も企業の協力を得て使用し、実際の土木工事と同様にすすめることが出来、生徒達は貴重な体験をすることが出来ました。

生徒達は “(多目的遊具)大切に使ってほしい。” “先輩技術者の方より、詳しく話を聞くことが出来て、これからの就職への不安が解消された” “北側の入口ができて便利になった。たくさんの方々に使ってほしい。” と話していました。

2024/10/16(水)~技術士を知ろう! 講演いただきました~「技術士会北海道本部との連携」

2年土木科の生徒が、公益社団法人日本技術士会 北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会より、「技術士を知ろう!」をテーマに講演をいただきました。

本校OBを含む5名の技術士の方より、現場の実体験や技術など実践的な講義をいただき、生徒達は資格を取得することで変わる仕事内容や待遇のこと、就職する業会や職種について理解を深め、今後の学習意欲の向上と共に職業観の育成を図ることができました。

生徒達は ”将来技術士になる” “資格取得が今後の人生に大きく影響することがわかりました。” “建設業はやりがいのある職種であると、理解を深めることができた。” ”たくさんの資格を取得したいと思いました。” “技術士について、深く理解することが出来ました。” “建設業に就職して、早く技術士になり、自分の技術で地域に貢献したいと思いました。” “自分の将来について、考える良い機会になりました。” と話していました。

2024/10/05~第50回技術士全国大会(札幌・北海道)に参加しました~「技術士会との連携」

土木科の生徒4名が、第50回技術士全国大会(札幌・北海道)に参加しました。

公益社団法人日本技術士会 北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会に御協力いただいている、もっちー広場活用プロジェクト等について、第4分科会(ミライの技術者)において発表があり、活動している生徒の代表4名が参加し、活動報告等をしました。また、その他の発表においても、高校生としての意見を述べました。

生徒達は ”技術士会の全国大会に参加できて光栄です。今回の経験をいかして今後の学校生活に役立てて行きたいです” ”技術士取得を目標に努力を続けます。” と話していました。

2024/09/09(月)~現場見学会いきました~ 先端技術講義「企業との連携」

1年土木科の生徒が北海土木工業株式会社様に御協力頂き、篠津運河現場(江別市美原923)と北海地区北海幹線用水路(岩見沢市東町766)を見学しました。

現場所長より工事の目的や概要について詳しい説明をいただき、農業土木工事の果たす役割などについて、理解を深めることができました。

生徒達は “土木には農業土木の分野もあることを詳しく知ることができた。” ”建設業への理解が深まりました。” “就職について考える機会になりました。” と話していました。

2024/09/06(金)~サクラマスの産卵床作りなおしました~「企業等とのコラボレーションチャレンジ」

7月19日にサクラマスの産卵床を製作したと報告しましたが、7月下旬の2回の大雨に見舞われ、琴似発寒川は急激な増水により、水位が40センチ増え、砂利が流されるという、自然の脅威をしりました。

今後どの様に進めるかを話し合い、河川の専門家(技術士)からアドバイスをいただき、生徒達は、川底を10センチ掘削して砂利の層を厚くし、さらに下流側に大きな石を組んで、流れ止めを作ることにいました。

9月6日にまた、札幌建設管理部、北海道技術コンサルタントの方々の御協力をいただき、再び砂利を移動させました。

大きな石を川底から探し出し、流れの力をうまく受け流すように組み上げ、流れどめも完成させ、再び産卵床を完成させることが出来ました。

9月下旬に現地を再び訪れ、様子を確認したところ、尾ビレがいたんだ、サクラマスのメスが産卵場所にとどまっており、砂利が掘り返されて産卵床ができていることから、産卵を確認することができました。

今後、産みつけられたサクラマスの卵は、冬の間に稚魚に成長して、春に水中に浮上することを願っています。

2024/07/22(月)~室蘭工業大学にアカデミックインターンシップいきました~「室蘭工業大学・企業との連携」

アカデミックインターンシップで、1~3年生の希望者22名が、室蘭工業大学へ行きました。

前半は三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社の御協力で工場見学を実施しました。地球に優しく高品質な特殊鋼造りついての説明と実際の製造工場を見学させていただきました。

後半は、ロボットアリーナで講義と、もの創造系領域 小室教授、しくみ解明系 山中教授、もの創造系領域 中田准教授から講義や実技指導をいただきました。

生徒達は “3講義をすべて受けることができ、機械だけでなく様々な科の内容を確認することができたので、自身の進路選択の幅が広がって良かったです。また、見学した三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社では、圧延や精整の工程を見学することができ、会社が行っている事業に対する理解度を高めることができたので良かったです。室蘭工業大学も進学の候補に入っているので、講義の内容だったり雰囲気だったりを事前に知れる貴重な時間だったので参加して良かったと思いました。” ”今回は訪れることのできない三菱特殊鋼製造所や室蘭工業大学の訪問など、札幌工業高校でしかないような機会なので入学して良かったと思いました。工場見学では棒鋼の製造過程について見学しました。かなりの規模なため、車で移動しているのに驚きました。工場内で働いている方々は暑い中の作業でかなり大変だと思いますが、お客様のことを一番に考えており、さすが職人と感じました。室蘭工業大学の見学では模擬講義を実施していただき、普段の大学の授業を感じることができました。室蘭工業大学で目指している生徒の姿、教育課程など調べるだけではわからないようなことも知ることができました。今回の体験を胸に刻みながら今後の進路について考えていきたいです。” ”オープンキャンパスでは見られなかった部分の見学をさせていただき、室蘭工業大学についてさらに知ることが出来ました。” ”気になっていた大学について知るためという理由で参加したので、知識がありませんでした。しかし、大学の研究について詳しく教えてもらうことによって、自分で研究して設計したり制作したりしてみたいと思いました。さらに、大学院で好きなだけ研究したりと室蘭工業大学でできることを多く知れたと思います。今回説明してもらったことを今後の進路に活かせて行けるようにしたいです。” と話していました。

2024/07/19(金)~サクラマスの産卵床作りました~「企業等とのコラボレーションチャレンジ」

札幌工業高校土木科では、毎年、琴似発寒川の環境と治水を大きなテーマとして、「課題研究」に取り組んでいます。今年度は「サクラマスの産卵場所を増やす」ことを1つの課題に設定しました。

都市河川の琴似発寒川は、護岸や床止めなど、人の暮らしの安全のため、さまざまな整備が行われました。その結果、ところによっては川底の砂利が流されたあと、上流から供給されず、サクラマスの産卵適地は限られています。そこで、サクラマスの生態、河川環境、治水等を探究し、「自分たちでサクラマスのための産卵場所を作る」ことになりました。

7月19日、生徒達は、砂利を溜まっているところから運び出し、砂利がなくなって岩盤が出てしまっているところに運び込み、産卵床を作りました。当日は、琴似発寒川の管理者である空知総合振興局札幌建設管理部、札幌市豊平川さけ科学館、北海道技術コンサルタントの方々に御協力をいただきました。

また、NHKの取材も入っており、10月位に放映の予定です。あとは、サクラマスが来て、産卵してくれることを願います。今後は期間をおいて、今回実施内容の検証を進めます。

2024/07/17(水)~環境学習に行きました~「企業とのコラボレーションチャレンジ」

1年土木科の生徒が琴似発寒川において、土木工事と環境保全について学習しました。

近年、異常気象など平年から大きくかけ離れた天候により社会的に大きな影響をもたらしており、札幌市も例外ではありません。土木工事の中でも河川工事は生態系、環境に与える影響が大きいため、工事の際は環境保全に配慮しなければなりません。

北海道技術コンサルタント様の技術士の方や本校卒業生、札幌市豊平川さけ科学館の御協力を得て、生態系や河畔林についてご指導をいただき、生徒達は環境保全の大切さと土木工事との関わりについて深く探求することができました。

生徒達は “生態系を考えて土木工事を進めなければならないことを知った。” “生態系や河川に関わる工事について、専門的な知識を学ぶことができました。” “実際の工事や設計、計画について、専門的な授業をうけることができた。” ”人々の安全を守りながら、元々いた生物にも配慮しなければならないことを知りました。“と話していました。

2024/07/10(水)~現場見学会に参加しました~先端技術講義「札幌建設業協会・企業との連携」

2年土木科の生徒が札幌建設業協会様の御協力で現場見学会に参加しました。

玉川組様の御協力で、令和5年度 障害防止対策事業 漁川第二頭首工4期工事(恵庭市)、新太平洋建設様の御協力で、白川第4浄水棟場内連絡管新設工事その1(南区白川)の見学を行いました。

GNSS、トータルステーション、ドローン、情報化施工、VR、ARと最新の土木技術を見学・体験することができました。また、本校卒業生の技術者より講話もいただきました。

生徒達は“頭首工について理解することができた。” ”ICTがこれほど使われているとは思わなかった。” “各現場で札工の先輩技術者から、建設業界にかかわり、色々な生の話を聞くことが出来て、就職活動への不安が少し解消しました” ”建設業で働きたくなった。” と話していました。

2024/07/09(火)~9th GEWEX-OSC 2024 SAPPORO(第9回全球エネルギー水循環プロジェクト国際会議)に参加しました。~

3年土木科の環境にかかわる課題研究に取り組んでいる生徒が9th GEWEX-OSC 2024 SAPPORO(第9回全球エネルギー水循環プロジェクト国際会議)に参加しました。

今回の会議の趣旨は、地球温暖化問題に対する緩和策と適応策の立案及びそれに向けた気候変動の将来予測は、今、全世界で取り組まなければならない喫緊の課題です。本国際会議は当該分野で国際的に活躍する世界各国からの関係者が集結し、全球スケール及び地域スケールのエネルギー循環や水の挙動に関する最新の研究成果や取り組みを共有し、議論する場となります。

我が国の水循環科学や気候変動に関する研究は世界を先導する水準にあります。これらの研究で確立された地球観測や数値シミュレーション等の先進技術と、研究によって得られた科学的な知見は、地球温暖化対策のための基盤情報・技術として未来の日本の社会づくりに貢献しており、これらの一連の活動は国連気候変動枠組定例会合(UNFCCC)で報告されました。

本会議では、日本が先駆的に進めてきた最新の研究と社会での応用事例を北海道・札幌から世界に向けて発信し、これらの分野における日本の位置づけをさらに躍進させるとともに、分野や地域の垣根を超えた高度な連携の機運を高め、道民を始めとする国民全体の気候変動や防災への意識醸成につなげたいと考えている会議となります。

札幌工業高校では、ヒートパイプを用いたエネルギー循環等や、琴似発寒川で継続している、治水や河川環境についてのパネル展示を行いました。多くの質問や意見をいただきありがとうございました。

参加した生徒は ”国際会議に参加できて良かった。” ”世界各国の方々と交流を深めることができた。” ”地球温暖化について理解が深まった。” ”気候変動にかかわる防災対策について考えていきたい。” と話していました。

2024/07/03(水)~管路更生システム「SPR工法」出前講義いただきました。~先端技術講義「企業との連携」

土木科2年生が、積水化学北海道株式会社様・一二三北路株式会社様のご協力で管路更生システム「SPR工法」出前授業を受講しました。今回講義を受けた管路更正方法は、老朽化した下水管等を道路等を掘り返さず、既設管の内側に硬質塩化ビニル製プロファイルの更生管を製管し、既設管と更生管の間隙に特殊裏込め材を充填し、古くなった管きょを既設管・更生管 ・裏込め材が一体となった強固な複合管として蘇らせる工法です。

最初に管路更正方法ついて本校の卒業生より講義をいただきました。技術説明の他に進路についての講話もいただきました。その後は、本校駐車場にて実演を行い、技術指導をいただきました。

生徒達は、“管路更生工法について詳しく理解できた。” ”掘削しないので工期が短縮できる。” “廃棄物も少ないのでSDGsで地球に優しい” “建設業について、色々な話を聞いたり、質問も出来て、来年の就職活動に向けてとても参考になりました。” と話していました。

2024/06/27(木)~「もっちー広場活用プロジェクト」南側の園路を施工しました~ 「地域・企業・技術士会とのコラボレーションチャレンジ」

地域・企業・技術士会とのコラボレーションチャレンジである、「もっちー広場活用プロジェクト」で、今年度は園路等の整備を進めています。今日はもっちー広場の入口がなく、不便だった南側にの約20mの園路を新設しました。

当日は技術士の方や本校卒業の熟練技術者様より、ご指導をいただきながら施工を進めました。

工事範囲が広いためバックフォー等の建設機械も使用し、実際の工事と同様にすすめることが出来、生徒達は貴重な体験をすることが出来ました。

生徒達は “一通りの工事の流れが体験できて良かった。” “先輩技術者の方より、詳しく話を聞くことが出来て、これからの就職への不安が解消された” “園路を完成することが出来て感動した。たくさんの方々に使ってほしい。” と話していました。

2024/6/12(水)~最新測量技術を用いたICT建設施工出前講義をいただきました~ 「各機関・企業との連携による活動」

土木科2年生が、北海道開発局、国土地理院北海道地方測量部、札樽地区測量設計協会、日本建設機械施工協会北海道支部のご協力でICT建設施工出前授業が実施されました。

3Dレーザースキャナ、GNSS、トータルステーション、VR、ドローン、ICT建設機械等の最先端の技術について講義と技術指導をいただきました。

生徒達は、先輩を含む熟練技術者から御指導をいただき、測量やICT施工等の専門的な知識を習得し今後の学習意欲の向上と、職業観の育成を図ることができました。

また、ハイデックス和島様の熟練技術者(本校卒業生)から、講話もいただき、生徒は“色々な質問に答えていただき、就職活動への不安が解消した” “最新の測量器械で学習することが出来た。測量の仕事についても興味を持ちました” と話していました。

2024/5/30(木)~「もっちー広場活用プロジェクト」園路の施工方法について講義をいただきました~ 「地域・日本技術士会・企業との連携による活動」

3年土木科の生徒16名が地域・日本技術士会・企業との連携による活動である、「もっちー広場活用プロジェクト」の園路の施工方法について講義をいただきました。

公益社団法人 日本技術士会北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会の3名の技術士の方から、子どもから高齢者まで多世代の人々が集い、楽しみ、愛着がもてる「みんなの広場」作りのため、実際の設計・施工に関わる技術的課題や積算方法についてご指導をいただきました。

生徒達は “これから設計する上での課題がはっきりとわかった。課題意解決のため探究を進めたい。” ”今まで土木科で学んだ技術を地域に役立て、地域の課題を解決し、未来へつなげたい。” と話していました。

学校、地域住民、企業等が連携し、生徒たちが主体的に学び、その成果を発信する場を充実させ、地域の課題解決や地域創生の実現に向けた取組をすすめ、地域と歩む持続可能な教育の実現を進めます。

2024/5/25(土)~元町の未来へつなぐプロジェクト2024 第1回「つなぐ会議」に参加しました~ 「地域との連携活動」

地域との連携活動である、元町の未来へつなぐプロジェクト2024 第1回「つなぐ会議」に土木科6名が参加しました。

つなぐ会議とは、元町の未来へつなぐプロジェクトや、防災活動、夏祭り等の行事内容について、話し合う会議です。

「元町の未来へつなぐプロジェクト」とは、元町地区にかかわる中高生が、自由に楽しくまちづくり活動を行い、まちを元気にしていくプロジェクトです。

今回は「元町まちづくりビジョン」や、秋祭りについて話し合いました。4グループに分かれ、活発な意見交換が行われ、最後にグループ毎に発表を行い、まとめを行いました。

今回出された、意見等は今後の行事やまちづくりに活用されます。

2024/5/13(月)~先輩から講話をいただきました~ 「企業との連携による活動」

令和6年度卒業生講話を土木科1年生を対象に、伊藤組土建(株) 佐野様、札建工業(株)高橋様、杉原建設(株)村井様、北土建設(株)古山様、丸彦渡辺建設(株)片桐様を講師にお招きして実施しました。

講師の皆様より、現場の実体験や最新技術など実践的な内容や、高校生活の有意義な過ごし方を含めて講義をいただき、学習意欲の向上はもちろんのこと、地域産業の発展を担う職業人として必要な資質・能力の育成を図ることができました。

生徒達は “先輩からの話を聞いて、建設業について、理解することができました。” ”建設業に就職したいと思いました。” “卒業後の目標を決める貴重な機会となりました。” “建設業へのイメージが変わりました。” と話していました。

2024/5/2(木)~今年も「もっちー広場活用プロジェクト」始動しました~ 「地域・日本技術士会・企業との連携による活動」

「もっちー広場活用プロジェクト」が今年度も始動しました。

3年土木科生徒16名が公益社団法人 日本技術士会北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会の技術士の方から、これまでのプロジェクトの流れや、子どもから高齢者まで多世代の人々が集い、楽しみ、愛着がもてる「みんなの広場」作りのため、全体計画について御指導をいただきました。

生徒達は “今まで土木科で学んだ技術を地域に役立てたい。” “技術士の方に専門的なお話をいただき、大変勉強になりました。” “地域の課題を解決したい。” と話していました。

今年度も、学校、地域住民、企業等が連携し、生徒たちが主体的に学び、その成果を発信する場を充実させ、地域の課題解決や地域創生の実現に向けた取組をすすめ、地域と歩む持続可能な教育の実現を目指します。

2024/4/26(金)~ICT施工でグランド整備しました~ 「企業との連携による活動 先端技術講義・技術指導」

2年土木科が、地崎道路株式会社様から、「ICT施工を用いたグランド整備について」の先端技術講義及び技術指導をいただきました。

本校OBを含む熟練技術者の方々に、ICT施工について、始めに教室で、本日施工するマシンコントロール用の3次元設計データの作成実演や3次元データの利活用方法についての説明や、現場での体験談をいただき、熟練技術者と意見交換を行いました。

その後、グランドにて技術指導(測量~3Dレーザースキャナー・GNSS・トータルステーション、MC~マシンコントロール一式等)や建設機械の体験試乗を行いました。

生徒達は “建設業についての印象がかわりました。” “今日の講義で舗装工事の工程を理解することができました。 ”デジタル技術の活用で、以前より時間を短縮でき、誤差やミスも起きにくく、色々な面で工夫されていて感動しました。” ”丁張りをかけずに、3Dレーザースキャナーやドローンを活用した測量等、多くの最新技術を取り込んで活用していてすごいなと思いました。” ”実演や体験をすることでICT施工について深く理解することが出来ました。” ”将来働いてみたいと思いました。” と話していました。

施工完了後のグランドは、3D図面通りに、きれいに整備され安全・快適に授業や部活動に使用することが出来るようになりました。

2024/03/18(月) 「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! セルフ・ブランディングプログラム~土地家屋調査士会からご講演いただきました~

1年土木科がセルフ・ブランディングプログラムで、「札工生から土地家屋調査士」を演題に札幌土地家屋調査士会 浅野 裕士様から御講演いただきました。

土地家屋調査士や各種資格について理解を深め、工業高校の特色を生かしながら、産業界に貢献できる実践的な知識・技術を身に付けることが出来ました。

生徒達は ”今後の進路の参考になりました“ “土地家屋調査士について詳しく知ることが出来て良かった” “資格を取得することによって、将来どのように役立つかを、実体験をもとに説明いただき、資格取得への、モチベーションが上がった”と話していました。

2月2日(金)「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育受講しました。~

土木科1年生が、一般財団法人 北海道建設業協会様のご協力で第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育を受講しました。

第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育とは、酸素欠乏症の危険がある建設業や製造業などで、安全・衛生的に作業をおこない、事故を予防するための知識を身につけるためで、工事現場等での労働災害を発生させないためにとても大切な講習です。

生徒達は “酸素欠乏に係わる知識について、理解を深めることが出来た。” “就職後、酸素欠乏するような場所での安全管理方法を身につけることが出来た。”と話していました。

受講を終了した生徒は、後日修了証が交付される予定です。

2月1日(木)「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! セルフ・ブランディングプログラム~日本航空学園 埜口様よりご講演いただきました~

2年生が セルフ・ブランディングプログラムで、「空を知る」を演題に学校法人日本航空学園理事長補佐 埜口 裕之様よりご講演いただきました。

変革期の航空業界の取組について説明をいただき、航空産業を支える幅広い業種や、求められる人材像など、学科の枠にとらわれることなく自己のキャリアアップについて考えを深めることが出来ました。

生徒達は “航空関係の職業の魅力を知ることができた。今までどのようなものかよくわからなかったが、意外にも身近なものだったので進路の選択肢にも入れてみたい。” “航空のお話を聞かせていただき、今まで知らなかったエンジンの構造や職種の多さなどを知り、自分の進路の道を増やすことができました。今年の7月までには自分のなりたいものを決め、将来、後悔ができるだけないように考えていきます。” “普段は絶対知ることが出来ないような話や実験などあり、とても貴重な時間を過ごすことができました。自分には関係のない世界かと思っていましたが、とても興味を持つことができました。” “今回の講話は飛行機についての話でしたが、知らないことを色々と知ることができたのでとても良い経験になりました。今後の就職についての考えが広がり就職の幅が広がりました。” と話していました。

12月26日(土)土木研究同好会がコンクリート甲子園にて全国総合2位、強度部門1位・デザイン部門1位に

9月に全国32校が参加し予選が開催され、上位10校が本戦出場となり、12月9日に香川県高松市で開催された、第16回コンクリート甲子園全国大会に土木研究同好会の3年3名、2年2名が参加しました。

コンクリート甲子園とは、身近な建設材料であるコンクリートを知ってもらうことを目的に、実際のコンクリートに触れ、自ら作業を行うことで基礎知識を身に付け、本大会に参加することにより、参加生徒相互の交流を深めるとともに他校の工夫や発表等を聴き、幅広い考え方を身に付ける大会です。実際の競技内容は、強度部門、デザイン部門、プレゼンテーション部門の3部門で競います。

強度部門は軽量かつ目標強度30 N/mm2以上で最も近い値が上位となる。デザイン部門はテーマ「次世代に残していきたい構造物で供試体のデザインの塗装およびコンセプトを審査。プレゼンテーション部門は、工夫や作製の過程等を、審査委員に対して5分以内でプレゼンテーションを行い、3部門の総合得点を争います。

大会結果は、強度部門は北海道太平洋生コン札幌工場様よりご指導をいただき、混和材に軽量骨材やフライアッシュを用いてコンクリート供試体を作製し、部門1位となった。

デザイン部門では、供試体に赤れんが庁舎やテレビ塔を塗装し、デザイン部門も1位となった。部門別2冠となり、総合2位という記録を達成しました。

生徒達は“日頃の成果を発揮することが出来て良かった。来年こそは総合優勝を目指したい。”と話していた。

また、技術指導や大会出場に際して、北海道生コンクリート工業組合様に多大なるお力添えを賜りましたこと、感謝申し上げます。

12月18日(月)「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中!~先端技術講義 室工大 准教授 山田 深様よりご講演いただきました~

1年建築科が先端技術講義 演題 「建築をデザインする」 を室蘭工業大学 准教授 山田 深 様よりご講演いただきました。

「建築をデザインする」こととは、実に広くて深く、そして楽しいものです。講義では、建築家がどのようなことを考え、実際に設計・デザインを行っているのかを、現代の建築作品の実例を示しながら紹介いただき、「建築をデザインする」こととはどういうことなのかを深く理解することができました。

生徒達は “わかりやすい身近な例などで表現してくれて理解しやすくて良かったです。私がもともと興味があった話だったので楽しかったです。” “多くのことを沢山学ぶ大切さがわかった気がしました。今後はこれを機により多くのことを学び考え、将来自立する時に必要な技術を限界まで磨けるようにしたいと思いました。” “一般的な快適や、美しさなどを学ぶことも大切だが、その人にとって何が重要で何を中心にして計画していくのかを考えることも大切だと気づきました。ひとつの概念にとらわれずに、柔軟に考えられるようになりたいと思いました。” と話していました。

12月14日(木)「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中!~先端技術講義 室工大 教授 風間 俊治様よりご講演いただきました~

2年機械科が先端技術講義 演題 「ものをつくる」とは? を室蘭工業大学 教授 風間 俊治 様よりご講演いただきました。

私たちの身のまわりには多くの機械が動いています。これらを作るために必要な設計の技術や部品の知識や、その導入部や基礎的な内容の理解を深めることが出来ました。

生徒達は“ものをつくるとは、どのような意味なのかということについて、考えを深めることができたので良かったと思います。” “今まで「ものをつくる」ことに対してあまり深掘りしたり、詳しく考えたりなどしてきませんでしたが、今回の講習でただ何かを作るというのではなく、その作るものの意図やなぜ作るのか、なぜこのような形をしているのかと、作るという行為だけを捉えるのではなく、理由や作ることの意味などをこれからは考えていきたいと感じました。ユニバーサルデザイン、バリヤフリー、キッズデザインなど人が暮らしやすいようなデザイン、生活の役に立つデザインの詳細やどのようなものがあるかなどを教えてもらったことで、想像やデザインの意図などを少しでも考えられる力が付きました。” “ものを作るときの発想や、設計をする際にどういった部分を気にかけなければいけないのかなど、自分たちの基礎にもなるような部分を学べたので、よい機会となりました。” と話していました。

12月12日(火) 「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中!~セルフブランディングプログラム エステイビジネスアシスト 木田様より講義をいただきました~

3年生がセルフブランディングプログラム講演会で、株式会社エステイビジネスアシスト 木田政彦様より「働くということ」「学生と社会人との違い」について講義をいただきました。

働くということは、「自立することと、仕事を通じて社会と双方向につながること」、学生と社会人との違いについては、「社会人として自立することは、経済的自立と体と心の自己管理と自己責任力」と位置づけて説明をいただきました。

また、生徒に向けて「社会に出てからのギャップに苦しまないように、今回の内容を思い出して、少しでもギャップを縮めてほしい。」 「失敗することがあっても、うそをつかずに言い訳しない誠実さをもってほしい。」とお言葉をいただきました。

生徒達は“社会人になる事の責任をよく学ぶ事ができた。” “普段から身内に聞かされることだったのですが、改めて社会人としての立ち振舞いなどを理解できました。” “学生とは違って社会人になると「責任」が大きくなると聞いていましたが、今回の講話を聞いてより責任感を持った行動を意識するべきだと感じました。”と話していました。

また、長年にわたる講演会のご協力に対して、本校より感謝状を贈呈いたしました。

12月8日(金)「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中!~先端技術講義 室工大 教授 関根ちひろ様よりご講演いただきました~

2年電気科が先端技術講義 「環境にやさしいクリーン発電」を室蘭工業大学 教授 関根ちひろ様よりご講演いただきました。

特殊な材料を用いることで、熱を電気に直接変換することができます。このような材料は熱電材料と呼ばれ、この材料を用いた発電(熱電発電)は二酸化炭素を排出しない、無騒音,超小型化可能等の多くの利点があります。講義では熱電材料の作成方法やその性質、熱電発電の仕組みを分かりやすく解説いただきました。熱電発電は、クリーンで安全・安心な発電方法であり、工場や自動車などからの排熱を電力に変換できるなど、21 世紀のエネルギー・環境問題を考える上でもきわめて重要な技術を学びました。

生徒達は“ペルチェ効果については電気施工管理の勉強で知っていましたが、発電にその仕組みをいかすと温度差を使った発電方法になることを知って驚きました。この発電方法はかなりエコだと思ったので、コストの改善方法自分なりに考えてみようと思いました。” “新たな発電方法に実際にふれたり見ることで、新たな発想や考え方常識にとらわれない考え方がとても大切なものだと思いました。” “実験やスライドを使った解説がすごい分かりやすく、理解が深まりました。今回学んだことを今後にもいかして行きたいです。ありがとうございました。” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~先端技術講義・技術指導 室蘭工業大学 副学長 清水一道様よりご講演いただきました~

3年機械科の生徒が室蘭工業大学 副学長 清水一道教授より鋳造技術についてご講演と実技指導をいただきました。

キューポラ(キューポラ(cupola furnace)は、コークスの燃焼熱を利用して鉄を溶かし鋳物の溶湯(ようとう:溶解され液体状になった鉄)を得るためのシャフト型溶解炉)を使用した鋳造について、ご指導をいただきました。

キューポラによる鋳鉄の鋳造実習を行っているのは、全国的にもめずらしく、北海道では本校のみとなっています。当日は企業の方、道内の工業高校教員も見学されました。

キューポラを使用するメリットとして、亜鉛など不純物を精錬する作用があるので、電炉で使用できない材料を使用することができることや、炭素分がコークスから補給(吸炭)されるので、電炉のように溶解による損失を追加する必要が無いこと等がありますが、操炉方法が非常に難しく熟練を要するというデメリットがあります。

本校でも、目的の成分を得るために、大変苦労していました。そこで、室蘭工業大学に相談したところ、清水教授が来てくださり、ご指導いただいたところ、キューポラの問題点の解決や鋳造技術について向上することが出来、今まで製作が難しかった製品も問題なく完成することができました。

生徒達は “製鉄所を見学した時を思い出しました。本校のキューポラから溶けた鋳鉄が出てきたときは、予想を超える驚きと感動でした。” “札工でここまでの鋳造が出来て大変良い経験となりました。” “教科書で学んでいた鋳鉄の性質を、実際の鋳造実習を行うことで確認と理解を深めることができた。また、溶けた鉄は迫力があり、とても思い出に残る実習でした。” 担当した教員は “本校のキューポラで本格的な鋳造実習が安定的に出来るようになり大変良かった。今後はコークスをかえて、CO2の排出量を削減し、ゼロカーボンに貢献出来るように、生徒達と研究をすすめたい。” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~セルフブランディングプログラム 室蘭工業大学 山中教授より講義をいただきました~

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~室蘭工業大学 教授 山中 真也様よりご講演をいただきました~

2年生がセルフブランディングプログラム講演会で、室蘭工業大学 教授 山中 真也様より 「 Be ambitious!! 」をご講演いただきました 室蘭工業大学の講義・研究内容の紹介や、将来社会で活躍するための心構えについて、クイズや動画を交えながらご講演をいただきました。

本校に設置されている、機械科・電気科・建築科・土木科の社会へのかかわりや重要性について、説明をいただきました。また、高校から大学への接続についても説明をいただきました。

生徒達は “常識を常識と思わない。聞いたことあるフレーズでしたがあまりしっくり来ていませんでした。この講義を聞いて意味がわかった気がします。常識に囚われない、柔軟な発想ができる人が活躍して行けるのだなと思いました。そして改めて勉強の大切さも実感し、より一層勉学に身を入れていきたいと思いました。” “今回の先生のセルフブランディングプログラム講演会を聞いてみて、普段自分が考えたりしている事とは全く違う考え方などを聞いて、こんな考え方があるのだと、新しい考えが生まれたりして、とても面白かった。特に面白いと感じた話はタコの画像をみて、この画像から連想されるのは何かとゆう話でした。自分はたこ焼きと連想したが講演された先生は粉を連想していたので最初はなんでだろうと思っていたが、お話を聞くにつれてこの様な考え方があるのかと大変勉強になりました。” “固定概念で生きていくことよりも、発想を転換してみることで普段気づくことのないことに気がつけるということを、熱心に説明していただきました。聞いていて飽きない内容で、非常に面白いお話でした。普段の学校生活では聞くことのない話をしていただいたので、自分の視野が広がったのではないかと感じます。” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 「さんフェア福井2023」に出展しました

10月28・29日に福井県産業会館をメイン会場として、第33回全国産業教育フェア福井大会「さんフェア福井2023」(https://www.takefu-h-b.ed.jp/)に「寒地無加温蔬菜栽培プロジェクト」のヒートパイプとスマートビニールハウス(安価な遠隔監視・制御システム)等について、システムモデルの展示とシステムを設置している道内各地(札工ハウス・岩農ハウス・一般農家様等)のハウスの遠隔監視・遠隔制御実演を行いました。

スマートビニールハウスについては、安価なシステムであり、数年にわたる実証実験をしており、実用化レベルまで達していることについて、道外の教育関係者、農家の方、企業の方等より、評価をいただきました。また、クラウドベースのAI音声認識サービスを活用した音声コントロールについて、“ハウスの温度を聞きながら、他の事ができる。この”ながら作業“なら、安全で実用的だ” と感想をいただきました。

今回の展示でも、ヒートパイプについてのご質問を数多くいただき、技術や仕組みについて、今回の展示会でも、多くの方々に研究の成果や、ゼロカーボンに貢献することが出来るヒートパイプの原理等を普及することができました。

参加した説明役の生徒達は“他県の高校の農場に導入したいので、教えてほしいと言われました。全国大会での成果発表はとても良い機会となりました。現在はどこの地域でもリモート等を活用すると交流することが出来るので、今回開発したシステムを全国各地の方々に活用してほしいと思いました。” “「このシステムを使いたい」と言ってくださる方が多く、今後連絡をとりすすめていく予定です。更にシステムの向上をはからなければならないという、使命感と緊張感を持っていかなければならないと思いました。” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 企業とのコラボレーションチャレンジ 「もっちー広場活用プロジェクト」~園路を施工しました~

企業とのコラボレーションチャレンジである、「もっちー広場活用プロジェクト」で、今年度は園路等の整備を進めています。今日はもっちー広場の東側約40mと新たに階段を設置し広場を使いやすくするため、出入り口を新設しました。

当日は技術士の方や荒井建設株式会社様等の本校卒業の熟練技術者様より、ご指導をいただきながら施工を進めました。

工事範囲が広いためバックフォー等の建設機械も使用し、実際の工事と同様にすすめることが出来、生徒達は貴重な体験をすることが出来ました。

生徒達は “在学中に実際の工事の流れが体験できて良かった。卒業後建設業に就職するので大変役に立った” “先輩技術者の方より、詳しく話を聞くことが出来て、これからの就職への不安が解消された” “実際に園路を完成することが出来て感動した。たくさんの方々に使ってほしい。” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 先端技術講義~技術士を知ろう!

「専門高校フューチャープロジェクト」活動中! 先端技術講義~技術士を知ろう!~

2年土木科の生徒が、公益社団法人日本技術士会 北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会より、「技術士を知ろう!」をテーマに講演をいただきました。

本校のOBを含む5名の技術士の方より、現場の実体験や技術など実践的な講義をいただき、生徒達は資格を取得することで変わる仕事内容や待遇のこと、就職する業会や職種について理解を深め、今後の学習意欲の向上と共に職業観の育成を図ることができました。

生徒達は“資格取得が今後の人生に大きく影響することがわかりました。” “建設業のやりがいについて、詳しく説明いただき、今後の就職への不安が減りました。” ”たくさんの資格を取得したいと思いました。” “技術士について、深く理解することが出来た。” “建設業に就職して、早く技術士になり、何か地域に貢献出来る人材になりたい!” “今日の講演は色々な面でとても役立つ内容でした。これからの、高校生活を大事に送り自分の将来をより良いものにしたいと思いました。” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 「さんフェア北海道2023」に出展しました

9月30日新札幌サンピアザ・アークシティホテルで開催された、北海道産業教育フェア「さんフェア北海道2023」に「寒地無加温蔬菜栽培プロジェクト」のヒートパイプとスマートビニールハウス(安価な遠隔監視・制御システム)等についての発表と、システムモデルの展示とシステムを設置している道内各地(札工ハウス・岩農ハウス・一般農家様等)のハウスの遠隔監視・遠隔制御実演を行いました。

スマートビニールハウスについては、安価なシステムであり、数年にわたる実証実験をしており、実用化レベルまで達していることについて、評価をいただきました。また、クラウドベースのAI音声認識サービスを活用した音声コントロールについて、“ハウスの温度を聞きながら、他の事ができる。この”ながら作業“なら、安全で実用的だ”と感想をいただきました。

未来技術展でも多かった、ヒートパイプについて、“ヒートポンプじゃないの?”というご質問を数多くいただき、技術や仕組みについて、今回の展示会によって多くの方々に、研究の成果や、ゼロカーボンに貢献することが出来るヒートパイプの原理等を普及することができました。

発表や説明役の生徒達は“多くの方々に成果を発表する機会をいただくことが出来て良かった。たくさんの方々にシステムを使っていただき、人材不足の役に立ってほしいと思います。” “自分たちの研究が実用化レベルまで達していることに改めて実感することが出来ました。 更に技術の向上をはかりたい” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 先端技術講義~現場見学行きました~

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 先端技術講義~現場見学会に行きました~

1年土木科の生徒が北海土木工業株式会社様、(株)砂子組・一二三北路(株)にご協力頂き、北海地区北海幹線用水路東7号橋下流工区工事北海地区、岩見沢幹線用水路北6条工区工事を見学しました。

現場所長より工事の目的や概要について詳しい説明やAR・VR体験等も実施していただきました。また、(株)砂子組の工藤工事長に講演をいただきました。農業土木工事の果たす役割などについて、理解を深めることができました。

生徒達は“建設業への理解が深まりました。” “就職について考える機会になりました。” “農業土木の分野についても理解を深めることが出来ました。” “ARやVRを実際の現場で体験し、理解を深めることが出来たことと、土木現場もDX化が進んでいることにおどろきました。”と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! アカデミックインターンシップ~室蘭工業大学行きました~

アカデミックインターンシップで、1~3年生の希望者22名が、室蘭工業大学へ行きました。 前半はロボットアリーナ・ものづくり基板センター等で講義をいただきました。後半は機械・電気系の生徒は「鋳造体験」を受講しました。北海道の形の小型ジンギスカン鍋を実際に製作しました。土木・建築系の生徒は「地球環境と水問題」を受講しました。

生徒達は “今回のアカデミックインターンシップでは、オープンキャンパスでは見られなかった部分の見学をさせていただき、室蘭工業大学についてさらに知ることが出来ました。特に興味深かったのはものづくり基盤センターで、清水教授の下で実習室の見学や鋳造の体験をさせていただき、とても貴重な経験となりました。一口に鉄といっても、「色々なものに使われているメジャーな金属」程度にしか捉えていませんでした。しかし、日本の鉄加工の歴史や研究についてのお話を拝聴し、その奥深さに考えを改めさせられました。鋳造に限らず、今後のものづくりの技術の発展に興味と期待を抱きました。そして、私もその発展に携わることができるような技術者になりたいです。今回のインターンシップを通して、やはり自分の興味のあることや学びたいこと、そしてそれを行える設備が整っている室蘭工業大学で私も学び、専門的な知識を更に深めたいと改めて感じました。この度は貴重な体験をさせていただきありがとうございました。” “今回のアカデミックインターンシップでは、質問が大学の先生に対してダイレクトにでき、とても貴重な時間でした。また、進路活動に対する意識も大きく変わり、今までは「大学で勉強がしてみたい」といったような漠然とした考え方をしていましたが、実際に大学で何を学びたいのか、どのような職業に就きたいのか、といったような根本の部分をより意識して決定しなければいけないと思いました。そして、大学の設備やカリキュラム・得意分野について知ることが出来たので、進路決定する際にも大変役立つものとなりました。”と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 環境学習しました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中!

~企業とのコラボレーションチャレンジ「土木工事と環境保全」について

1年土木科の生徒が琴似発寒川において、土木工事と環境保全について学習しました。 近年、異常気象など平年から大きくかけ離れた天候により社会的に大きな影響をもたらしており、札幌市も例外ではありません。

土木工事の中でも河川工事は生態系、環境に与える影響が大きいため、工事の際は環境保全に配慮しなければなりません。

北海道技術コンサルタント様の技術士の方や本校卒業生、札幌市豊平川さけ科学館のご協力を得て、生態系や河畔林についてご指導をいただき、生徒達は環境保全の大切さと土木工事との関わりについて深く探求することができました。

生徒達は“身近な河川に色々な生物がいることを知り、生態系を考えた土木工事を計画しなければならないことを知った。” “生態系や河川に関わる工事について、専門的な知識を学ぶことができました。” “今回の環境学習では、実際の工事や設計、計画について、専門的な授業をうけることができ、大変良かったです。” ”今回の環境学習で思ったことは、ただ川の工事をするといっても、始めるまでには生態調査や水量、基準の水位など様々な計算をして、最終的には人々の安全を守りながら元々いた生物にも配慮しなければならないことを知りました。土木技術者になった時に役立てたいと思いました。“と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! セルフブランディングプログラム~インターンシップについて~

2年機械科が21日、2年土木科が23日に、札幌新卒応援ハローワーク様のご協力で「インターンシップでの心構え」についてご指導をいただきました。 生徒達はインターンシップを控えて、働くことの心構え・基本マナー・安全教育等を理解し、意識を高めることが出来、有意義なインターンシップとなる準備が整いました。

また、ロールプレイを交えて、挨拶・身だしなみ・言葉づかいはもちろんのこと、面接試験にも役立つような各種対応方法を学びました。

生徒達は“インターンシップへの心構えが出来てよかった。” “今後の就職活動にも役立つ内容で大変勉強になりました。” “今まで間違って覚えていた内容があり、今回ご指導いただいたことで、相手に対して失礼にならなくて良かった。” “来年の就職試験の時も、また詳しく教えてほしい。”と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」 まだまだ活動中! 先端技術講義~現場見学行きました~ 2023/7/19

2年土木科の生徒が札幌建設業協会様のご協力で現場見学会に参加しました。今回の現場は①「北海道新幹線、札樽トンネル(銭函)」と②「仮称東屯田川橋(下部工)新設工事(その1)」を見学しました。

①は北海道新幹線の振函館北斗-札幌間の札幌方面最後のトンネルとなる札樽トンネル(L=26.230m)のうち、337.6km~341.6kmの本坑4000m並びに本坑までの斜抗478.9mの工事の約600m付近を見学しました。切羽(トンネル掘削の最先端)まで行き、実際に掘削している様子を見学することが出来ました。

②は主要道道札幌北広島環状線の一部区間である、屯田・茨戸通は骨格道路網の1つである「札幌圏連絡道路」として、他都市との連携を図るためのもので、今回は東屯田川橋の橋台を作る工事を見学しました。

どちらの現場も、本校卒業生から現場の説明はもちろんのこと、意見交換も行いました。意見交換会では、社会人としての働くイメージをつかむことや、建設業界・企業・各職種への理解を深めることができました。

女性技術者からは、“建設業は女性でも問題なく働ける場所です。高校在学中に取得出来る資格は頑張って合格すると、働いてからの苦労がへります。なかなか後輩が入ってきません。皆さんが入ってくれることを願っています。”等の在校生へのお言葉をいただきました。

生徒達は“建設業への理解が深まり、働いてみたいと思いました。” “就職について考える機会になりました。” “完成したら、歩いて入ることの出来ないトンネルを見学できて良かったです。新幹線に乗って通りたいです。” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 企業等とのコラボレーションチャレンジ~琴似発寒川で生物が滞留できる河床整備について 2023/7/18

3年土木科の生徒が、企業とのコラボレーションチャレンジである「河畔林と生態系の関連性が治水に及ぼす影響」の研究を進めています。

本日は琴似発寒川において、河川管理者である北海道空知総合振興局 札幌建設管理部様と北海道技術コンサルタント様にご指導をいただきながら、治水と環境保全を両立した生物滞留空間の形成に取り組みました。

生徒達は疑問点や今後の継続調査方法について活発に質問し探求を深めていました。今後は期間をおいて、今回実施内容の検証を進めます。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 学校祭で「専門高校フューチャープロジェクト」取り組みを展示・実演しました。 2023/7/8

学校祭の土木科展示コーナーにおいて、「専門高校フューチャープロジェクト」の取り組みを展示・実演しました。

寒地無加温蔬菜栽培プロジェクト(ヒートパイプ・スマートビニールハウス(遠隔監視・制御))・もっちー広場活用プロジェクト・治水と生態系確保の両立の取り組み等についてのパネルとスマートハウスの展示と遠隔監視・制御システムの実演を行いました。

札工生・保護者の方や来場の一般の方々へプロジェクトを広く普及することが出来ました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 先端技術講義~管路更生システム「SPR工法」出前授業と遠隔制御・監視システムの建設業への活用~ 2023/7/5

土木科2年生が、積水化学北海道株式会社様・一二三北路株式会社様のご協力で管路更生システム「SPR工法」出前授業が実施されました。今回講義を受けた管路更正方法は、老朽化した下水管等を道路等を掘り返さず、既設管の内側に硬質塩化ビニル製プロファイルの更生管を製管し、既設管と更生管の間隙に特殊裏込め材を充填し、古くなった管きょを既設管・更生管 ・裏込め材が一体となった強固な複合管として蘇らせる工法です。

最初に管路更正方法ついて本校の卒業生より講義をいただきました。技術説明の他に進路についての講話もいただきました。その後は、本校駐車場にて実演を行い、技術指導をいただきました。

生徒達は、“掘削しないので工期が短縮できる。”“廃棄物も少ないのでSDGsで地球に優しい工法”“建設業について、色々な話を聞いたり、質問も出来て、来年の就職活動に向けてとても参考になった” と話していました。

また、出前授業終了後企業の方が、本校の実証実験ハウスを見学しました。安価な遠隔制御・監視システムを実際の現場で活用し、遠隔臨場・品質管理等について、デジタルツールをフル活用した現場管理の可視化・高度化について話し合いました。今後、出来るところから実証実験をスタート予定です。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 北海道土木・建築未来技術展に出展しました~ 2023/6/14・15

6月14・15日にアクセスサッポロにて開催された、北海道土木・建築未来技術展

(https://www.caft-exhibition.com/)に「寒地無加温蔬菜栽培プロジェクト」のヒートパイプとスマートビニールハウス(安価な遠隔監視・制御システム)等について、システムモデルの展示とシステムを設置している道内各地(札工ハウス・岩農ハウス・一般農家様等)のハウスの遠隔監視・遠隔制御実演を行いました。

スマートビニールハウスについては、安価なシステムであり、数年にわたる実証実験をしており、実用化レベルまで達していることについて、評価をいただきました。また、クラウドベースのAI音声認識サービスを活用した音声コントロールについて、“ハウスの温度を聞きながら、他の事ができる。このながら作業なら、安全で実用的だ”と感想をいただきました。

ヒートパイプについて、“ヒートポンプじゃないの?”というご質問を数多くいただき、技術や仕組みについてあまり一般的でなかったことを知り、今回の展示会によって多くの方々に、研究の成果や、ゼロカーボンに貢献することが出来るヒートパイプの原理等を普及することができました。

説明役の生徒達は“これほど大きな展示会だと思っていなかった。多くの札工の先輩をはじめとする色々な企業の方々とお会いすることができ、大変勉強になりました” “自分たちの研究がSDGsやゼロカーボン北海道等、世の中で役立ちそうなので、更に研究を進め技術の向上をはかりたい” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~先端技術講義~ICT建設施工出前授業実施しました~ 2023/5/31

土木科2年生が、北海道開発局、国土地理院北海道地方測量部、札樽地区測量設計協会、日本建設機械施工協会北海道支部のご協力でICT建設施工出前授業が実施されました。3Dレーザースキャナ、GNSS、トータルステーション、VR、ドローン、ICT建設機械等の最先端の技術について講義と技術指導をいただきました。

生徒達は、熟練技術者より指導をいただき、測量やICT施工等の専門的な知識を習得し今後の学習意欲の向上と、職業観の育成を図ることができました。

また、ハイデックス和島様の熟練技術者(本校卒業生)より、講話もいただき、生徒は“色々なアドバイスをいただき、就職活動への不安が解消した” “最新の測量器械で学習することが出来た。測量の仕事についても興味を持ちました” “ICT建機を実際に体験することが出来て、大変勉強になった” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中!~トマトの定植とほうれん草の播種をしました~ 2023/5/18

ハウスの夏支度をして、富良野緑峰高校のご協力をいただいたトマトの苗を断熱鉢等への定植と、ほうれん草の播種をしました。

生徒は、“このハウスは簡単に遠隔監視と遠隔制御が出来るので、スマホで作物の栽培を成功させたい。”(冬期より栽培していたミニトマトを試食した生徒は)“あまくておいしい”と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~先輩より講話をいただきました~ 2023/5/12

令和5年度卒業生講話を土木科1年生を対象に、エクシオインフラ(株) 石﨑様(H28卒)、岩倉建設株式会社 本田様(R2卒)、北土建設株式会社 野原様 佐々木様(R2卒)、杉原建設(株) 佐藤様(R2卒)、(株)福田水文センター 中町様(R2卒)、(株)山田組 村田様(R2卒)を講師にお招きして実施しました。

講師の皆様より、現場の実体験や最新技術など実践的な内容や、高校生活の有意義な過ごし方を含めて講義をいただき、学習意欲の向上はもちろんのこと、地域産業の発展を担う職業人として必要な資質・能力の育成を図ることができました。

生徒達は “在学中に卒業後に役立つ資格を取得したい。” “卒業後の目標を定めるための貴重な機会となりました。” “土日の休みも多くなってきているようで、建設業へのイメージが変わり、就職してみたいと思いました。” と話していました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! 今年も「もっちー広場活用プロジェクト」始動しました。 2023/5/11

「もっちー広場活用プロジェクト」が今年度も始動しました。

3年土木科生徒15名が公益社団法人 日本技術士会北海道本部 社会活動委員会 技術者のミライ研究委員会の4名の技術士の方より、これまでのプロジェクトの流れや、子どもから高齢者まで多世代の人々が集い、楽しみ、愛着がもてる「みんなの広場」作りのため、全体計画及び設計・施工に関わる技術的課題や積算方法についてご指導をいただきました。

生徒達は “土木科で学んだ技術を地域に役立てたい。” “技術士の方に専門的なお話をいただき、大変勉強になりました。” “地域の課題を解決し、未来へつなげたい。”と話していました。

今年度も、学校、地域住民、企業等が連携し、生徒たちが主体的に学び、その成果を発信する場を充実させ、地域の課題解決や地域創生の実現に向けた取組をすすめ、地域と歩む持続可能な教育の実現を目指していきたいと思います。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~ほうれん草、収穫しました~ 2023/5/9

ゴールデンウィークがあり、ちょっと大きくなりましたが、ほうれん草を収穫しました。

今回は、ほぼ遠隔監視と遠隔制御で栽培管理をすすめました。

温度管理については、日差しが強いときは、25℃以上にならないように、例年使用しているシステムで、問題なくすすめることができました。

灌水については、PFメーターを活用し、生育状況にあわせた土壌水分管理をすすめました。PF値を基に水分量を決定し定期自動散水を行い、カメラによる遠隔監視より、生育状況を確認しながら水分量の調整をすすめました。

本校の実証実験ハウスと、一般の農家様や岩見沢農業高校のご協力で、各種のデータを収集することが出来、システムの実用化段階が一歩進みました。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~水稲育苗ハウスの遠隔監視・制御システム設置しました~ 2023/5/1

一般の農家様の水稲育苗ハウスに遠隔監視・制御システムを設置しました。

自動車用バッテリーやソーラーパネルを利用し、カメラや各種センサー等の電源として運用し、ゼロカーボン北海道の実現に貢献できればと思っています。

また、遠隔監視や遠隔制御にはスマホやタブレットが必要です。高齢の方の中には、操作が苦手な場合もあるので、今回は音声認識AIを活用し、対話形式で操作できるように農家様の自宅に機器を設置しました。

“ハウスの温度は?”と話しかけると、“ハウス1は○○℃、ハウス2は○○℃・・・・・・”と返事が返ってきます。

このシステムを活用することによって、省力化で、良好な生育へとつながることを期待します。

「専門高校フューチャープロジェクト」まだまだ活動中! ~ICT施工でグランド整備しました~ 2023/4/21

2年土木科が、地崎道路株式会社様より、「ICT施工を用いたグランド整備について」の先端技術講義及び技術指導をいただきました。

本校OBを含む熟練技術者の方々に、ICT施工について、始めに教室で、本日施工するマシンコントロール用の3次元設計データの作成実演や3次元データの利活用方法についての説明や、現場での体験談をいただき、熟練技術者と意見交換を行いました。

その後、グランドにて技術指導(測量~3Dレーザースキャナー・GNSS・トータルステーション、 MC~マシンコントロール一式等)や建設機械の体験試乗を行いました。

生徒達は “今までの施工方法との違いが詳しく分かりました。最新技術は、以前より時間を短縮でき、誤差やミスも起きにくく、色々な面で工夫されていて感動しました。施工機械をあまり操作せずにセンサーでどこまで動かすかや、丁張りをかけずに、3Dレーザースキャナーやドローンを活用した測量等、多くの最新技術を取り込んで活用していてすごいなと思いました。また、説明だけではあまりわかりませんでしたが、実演や体験をすることでICT施工について深く理解することが出来ました。”“建設業についての印象がかわりました。”“土木が、これほどデジタル化が進んでいるとは思いませんでした。将来働いてみたいと思いました。”と話していました。

施工完了後のグランドは、図面通りに、きれいに整備され安全・快適に体育の授業や部活動に使用することが出来るようになりました。